Não houve muito tempo para comemorações. Mal a II Guerra Mundial tinha terminado, o país já se encontrava às voltas com uma crise institucional, que tinha a ver com a situação progressivamente insustentável de Getúlio Vargas no poder. As elites econômicas e militares exigiam um regime mais aberto, não tanto em termos democráticos e, sim, econômicos.

No meio de tudo isso, parcela expressiva da sociedade e dos movimentos sindicais estava em êxtase.

Tudo porque Vargas, pressionado pelos ventos que sopravam do front da vitoriosa campanha soviética contra o nazismo, viu-se obrigado a decretar a anistia aos militantes do Partido Comunista do Brasil em meados de 1945,

Depois de décadas de clandestinidade, em que viveu praticamente toda a sua vida desde o nascimento como partido proscrito, o PCB voltava à legalidade.

Sob o lema da “União Nacional”, os comunistas se lançaram a uma vigorosa atividade de reconstrução, investindo num agressivo movimento de recrutamento de membros, com vistas a conquistar espaço e influência junto aos sindicatos, movimentos sociais e sistema político.

Assim, a eleição de representantes junto às direções sindicais e câmaras legislativas nas mais diferentes esferas tornava-se capital. Os comunistas acreditavam que as mudanças estruturais de que o país necessitava viriam por meio de reformas na constituição, por exemplo. Bastando para isso que as forças políticas comprometidas com o interesse nacional estivessem mobilizadas e dispostas a exercerem grande pressão sobre o conjunto dos poderes institucionais da nação.

Nessa equação pensada pelos pecebistas passava a ser crucial o trabalho de organização e mobilização de setores não-sindicalizados da sociedade civil. Pois acreditavam que só uma base social realmente politizada poderia exercer a pressão necessária para fazer as reformas andarem junto aos poderes legislativos.

Além dos sindicatos, o povo trabalhador deveria estar fortemente articulado e engajado no debate público das questões nacionais (e, quiçá, internacionais), sendo capaz, inclusive, de organizar ações mais incisivas (protestos, greves, manifestações) para fazer valer seus interesses e anseios.

Foi com base nesse tipo de linha política que surgiu em vários pontos do país organizações baseadas nos locais de moradia da classe trabalhadora. Eis o germe do que décadas depois seria conhecido como associações de bairro. Eram os Comitês Democrático-Progressistas. No caso do Rio de Janeiro eles se espalharam por quase todo o território da cidade. Até mesmo na zona rural, então chamada de Sertão Carioca.

Os comitês tinham como missão aproximar o PCB da discussão das questões locais, como a carência de serviços públicos, carestia de alimentos, violência policial etc. Por outro lado, eles funcionavam como uma espécie de comitê eleitoral, onde candidatos comunistas atuavam para estreitar os laços com os moradores e, de quebra, faziam com que pautas mais gerais do Partido e a sua própria linha política fossem debatidas nessas localidades, muitas delas sem muita tradição sindical.

Em Jacarepaguá, uma área ainda eminentemente rural naquela segunda metade da década de 1940, as questões que mais avultavam eram aquelas que tinham a ver com terra e agricultura.

Daí que em pouco tempo o Comitê democrático-progressista tenha mudado de nome para Liga Camponesa.

As Ligas tinham o mesmo perfil dos Comitês, só mudava mesmo o público alvo – o trabalhador do campo. E como elas foram importantes para aqueles trabalhadores.

Primeiro porque se tratava de uma região com pouca tradição associativa, ainda mais se tratando de trabalhadores do campo, que nem direito assegurado a sindicalização tinham.

Nesse sentido, as Ligas Camponesas, que para funcionar legalmente só precisavam de um registro em cartório, supriam uma lacuna histórica.

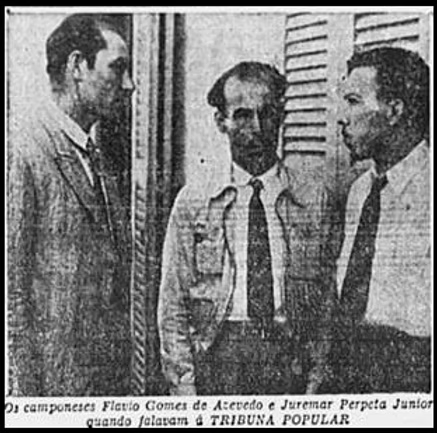

Segundo, porque ela permitiu que vários “camponeses” pudessem dar voz a problemas muito sentidos por eles, como da falta de assistência técnica, de postos de saúde, de sementes.

E, principalmente, da Liga partiam as denúncias de violências cometidas a mando de grileiros da região que queriam despejá-los, e, assim, tomar conta das terras agricultáveis para realizar loteamentos urbanos.

Tais denúncias depois ecoaram na imprensa comunista (e, devido ao estardalhaço criado, em vários outros órgãos de imprensa) e nos pronunciamentos de parlamentares do PCB com assento na câmara municipal e na federal.

E também fundamental para aqueles humildes lavradores: a Liga disponibilizava o serviço de advogados, que na época definiram como estratégia a ser seguida na justiça o recurso à lei do usucapião.

A Liga Camponesa de Jacarepaguá (depois rebatizada de Liga Camponesa do Sertão Carioca) tinha como diretor o militante do PCB local Pedro Coutinho Filho, engenheiro, cearense, e que foi morar em Jacarepaguá em meados dos anos 1930. O principal advogado da associação era o dr. Heitor Rocha Faria.

Além de todo o trabalho político-prático, a Liga promovia eventos como feiras, palestras e festividades com o intuito de fortalecer os laços de sociabilidade entre os pequenos lavradores.

Infelizmente, a entidade foi fechada com a decretação da ilegalidade do PCB em maio de 1947.

Mas não tardaria para que os pequenos lavradores da região criassem outras organizações de luta em defesa de seus direitos nos anos seguintes. A luta não podia parar!