Para quem ainda considera que a história de Jacarepaguá, ao menos no século XX, só ganha impulso e aceleração nos anos 60 e 70 com a consolidação da expansão urbana, precisa seriamente se deter mais sobre os anos 40 e 50.

Não foi um tempo frio, conforme expressão do antropólogo Lévi-Strauss. Foi um momento de muitas transformações. Se algo que Jacarepaguá tinha nesse momento era uma roda da História que girava intensamente. Até demais.

E tais mudanças não consistiram apenas na chamada expansão urbana da região. Ela realmente foi marcante, gerando uma série de rupturas no modo como o território era organizado em termos de atividade econômica, povoamento, modos de sociabilidade, vias de comunicação e estrutura fundiária.

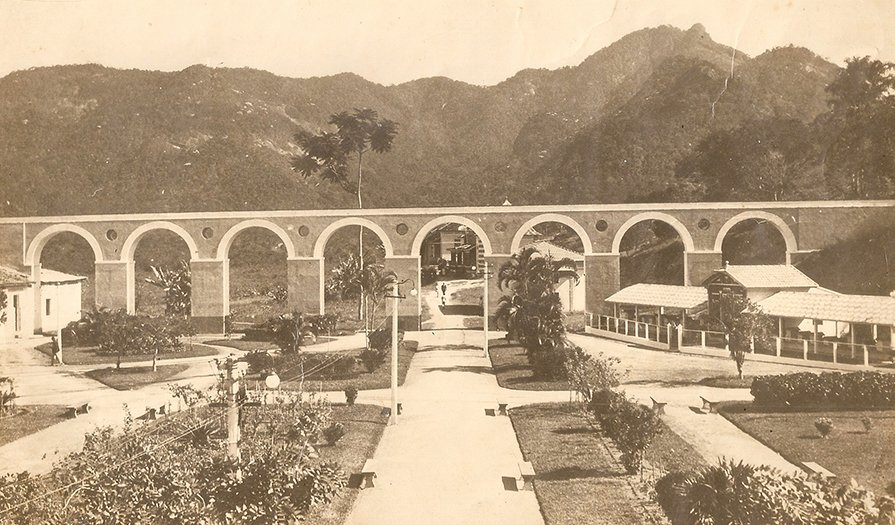

Uma região que até cerca de 1940 era dominada por grandes propriedades, de população rarefeita, baseando-se na produção agrícola e na exploração de atividades tradicionais (carvão vegetal, turfa, pesca), e que tinha uma paisagem natural dominada por exuberante flora e fauna por todos os lados da Baixada de Jacarepaguá.

Tudo mudaria a partir do final daquela década, com o lançamento de vários loteamentos por vários pontos do território (o que se daria também no Sertão Carioca como um todo).

E isso seria bem retratado em muitos estudos que se dedicaram a explicar todo esse processo de transformações provocadas pela explosão urbana que se espalhou pelos subúrbios e zona rural cariocas em meados do Século XX.

O problema é que a urbanização que se deu, especialmente em lugares como a Baixada de Jacarepaguá, foi contada sob uma perspectiva que tomava tal processo como se ele tivesse se dado de forma natural, como algo inexorável. Como se a urbanização desenfreada e violenta que se deu fosse algo que iria acontecer de qualquer maneira, como se o destino da região e de seus habitantes já estivesse traçado.

Mas trata-se de uma leitura histórica (além de teórica e política) profundamente equivocada.

A Jacarepaguá que se revela nos jornais de época (principalmente jornais como Imprensa Popular, Última Hora, Correio da Manhã, Jornal do Brasil, Diário de Notícias, Diário Carioca, A Noite, O Popular, O Radical, Luta Democrática, O Semanário, Terra Livre, Novos Rumos, O Globo) é enormemente atravessada por movimentos de resistência de inúmeras pessoas que se recusavam a aceitar um suposto “destino que já estava escrito”. Elas se negavam a renunciar a direitos sobre a terra e trabalho em benefício de uma máquina de fazer lucros, como era o capital imobiliário, com base no roubo de terras e destruição da agricultura carioca.

Não. A urbanização como se apresentava não foi vista como favas contadas. Houve muita luta, mesmo que já se soubesse que a derrota fosse bastante provável.

Mas havia um jogo a ser jogado.

E foi assim na antiga Fazenda de Santo Antonio de Curicica, onde um banco e uma imobiliária atuavam em parceria para despejar centenas de famílias de pequenos lavradores desde os anos 30. A resistencia foi enorme. O conflito conheceu seu clímax nos anos 50. Uma associação de lavradores foi criada e a maioria dos posseiros conseguiu seguir nas terras que ocupavam desde os anos 20.

Na Barra da Tijuca, moradores da favela da Restinga repeliram bravamente várias tentativas de despejo desde os anos 50. O mercado imobiliário ali era mais elitista ainda do que em outras paragens, mas não contavam com a tenaz resistencia por parte de algumas dezenas de famílias humildes de lavradores e pescadores.

O mesmo ocorreria no Itanhangá, onde a Colônia de Pescadores Z-6 vendeu caro os direitos que tinham em terras vizinhas ao Itanhangá Golf Club. O litígio teve início nos anos 50 e prosseguiu por muitas décadas.

Nos anos 60, outros conflitos explodiriam, como em Covanca, onde dezenas de moradores expulsos de morros começaram a ocupar terras próximas à área onde está situado hoje o hospital Cardoso Fontes.

Outros litígios passariam a envolver disputas por terra com outro caráter. As pessoas buscavam acesso a ela não para fins agrícolas, e sim como simples moradia. Seria o caso de Gardênia Azul a partir do início de dos anos 60. Ali, centenas de moradores começariam uma longa luta pela desapropriação da área (oficializada em 1965) e pela implantação de melhorias urbanas no local (luz, esgoto, escola, posto de saúde, segurança, transporte).

O exemplo dos moradores de Gardenia Azul estimularia pessoas que moravam próximo dali a também lutarem pela desapropriação junto ao governo estadual. Assim, por volta de 1966, habitantes do Rio das Pedras se mobilizariam na defesa de seus direitos por moradia contra uma companhia imobiliária. Eles sairiam vitoriosos.

Ou seja, a urbanização da antiga zona rural do Rio de Janeiro não foi vivida por muita gente que morava, trabalhava e se relacionava naquela terra, como um fenômeno abstrato, distante, que nada tivesse a ver com suas vidas, e que, portanto, não tivesse que contar com a sua avaliação sobre ele. Como se ela – a urbanização – tivesse que ocorrer, custasse o que custasse, independentemente de qualquer impacto que ela pudesse gerar sobre sobre direitos historicamente estabelecidos.

Nada disso.

Aqueles moradores (posseiros, pescadores, pequenos lavradores, mulheres, homens, crianças) demonstraram com seu exemplo e sua coragem que aquele território era mais que uma baixada geográfica propícia a lançamentos imobiliários.

Tratava-se fundamentalmente de um território construído no plano das vivências e afetos, objetivas e subjetivas. Ou seja, um território que não era apenas onde os pés tocavam, mas algo também pensado e representado como uma ideia, um lugar simbólico que habitava corações e mentes de quem nele morava.